О художнике Верещагине и о любви

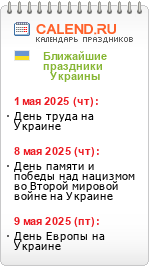

пишу это больше для себя, чтоб сформулировать и уложить, поэтому длинно, конечно. И я пишу это, поставив на репит «Ваше благородие, госпожа Удача». Понятно, почему. Не знаю, случайна ли эта рифма – то, что героя Луспекаева в «Белом солнце пустыни» зовут именно Верещагиным, или это осознанный тихий трибьют Ибрагимбекова, Ежова и Мотыля Василию Васильевичу Верещагину.

Киношный Верещагин погиб на взорвавшемся баркасе, реальный – на броненосце «Петропавловск», подорвавшемся на японской мине. Мне нравится думать, что это - восхищенное и горькое последнее «прости» Василию Верещагину, которого неумолимо призывала война, как ни пытался он забыться нормальной мирной жизнью, и который почтенным, всеми признанным, имеющим полное право почивать на лаврах, встал да и пошел на последнюю свою войну. И еще хочется думать, что он погиб мгновенно, не успев испытать страха и боли, в миг, когда верил в то, что будет изображать… всё это.

Мне кажется, идеальную книгу о художнике Верещагине написал бы Перес-Реверте. Художник Верещагин – совершенно его герой, целиком и полностью, и характером, и судьбой. Собственно, я выставку эту невероятную в Третьяковке на Крымском валу смотрела - как будто читала ненаписанный роман Переса-Реверте. И разнообразие представленных там работ странным образом захватывало меня даже не несомненной художественной ценностью и силой, а именно очерком судьбы. Каким образом эта судьба вместила в себя такое количество событий, явлений, наблюдений и переживаний – не могу понять и осознать до конца, не умещается.

И можно бы сейчас взахлёб говорить о непредставимой, невероятной географии этой жизни-путешествия и о подлинных открытиях Верещагина и обстоятельствах этих открытий. Или о редчайшем, как мне видится, даре сохранять дистанцию, что и обеспечивает сильнейший эффект – хоть в изображении эмира, разглядывающего головы-трофеи, хоть в изображении толпы, издали наблюдающей казнь народовольцев, хоть в изображении трагедии под Плевной. Или о том, какое охватывает чувство, когда смотришь на вывешенные в витринах знамена полков – включая знамя Скобелева, - и пытаешься сама себе по слогам объяснить, что они настоящие, что да, они всё видели и были там, там, и еще там, и что кровь и порох на них, наверное. Или о том, как поражает (и как укоряет, в сущности, какой тоской от понимания своей лености и несоответствия этой «планке» уязвляет) верещагинское постоянное сильнейшее любопытство, жажда не просто узнать, но увидеть, в каком-то смысле став первооткрывателем, этот острый интерес к новому, незнакомому, чужому (а часто и чуждому) – и способность это новое неустанно изучать как можно ближе, не жертвуя «своим», но и не судя «другое». Или о том, как ошеломляет сопоставление дат событий и возраста Верещагина: вот ему всего 26, когда он с криком «За мной, братцы!» поднимает солдат и отражает осаду Самарканда, вот ему 35, когда его ранят на миноносце «Шутка», но, Господи, ему почти 62, когда он (с уже ведь совершенно осознанным отвращением к войне!) таки плывет на «Петропавловске»…

И о том, конечно, как он не позволяет себе «закостенеть» в раз и навсегда определенной манере, как меняется, дойдя в конце концов до японского цикла, где уже вполне себе импрессионистский угадывается, совершенно ему ранее не свойственный взгляд! Перечислять, что поразило и какие мысли вызвало, совершенно не имеет смысла. Потому что и поражало же по-разному. Старательные, фотографически-точные эскизы юношеского путешествия по Кавказу – скорее изобилием и трудолюбием; Туркестан – палитрой и тем самым сухим отстраненным взглядом, как через бинокль, который только и позволил, я думаю, не сойти с ума; Западный Китай и Киргизия – любованием экзотикой и этнографическим, я бы сказала, подходом; второй Туркестан – первым в своем роде пацифистским посланием, каким-то невероятным образом сосуществующим с невозможностью не отдать должного тем, кто там был и спасся или сложил голову; Индия и Тибет – скрупулезным исследовательским вниманием к деталям и спокойным восхищением наблюдателя, совершенно не затронутого и ни на секунду не увлеченного чужой, таинственной и манящей культурой; русская серия – новым, не характерным изобразительным языком; японская – фактически перечеркиванием всего, что было «до»… И всё-то я неправильно сказала и передала, не то это, даже начинать не надо было.

Я за эту неделю, понятно, прочла всё, что нашла. И прелестные совершенно воспоминания о Верещагине Владимира Стасова, и посмертный очерк Николая Брешко-Брешковского, и жэзеэловского «Верещагина» Аркадия Кудри (довольно скучной мне показалась эта биография – при, казалось бы, скрупулезном воспроизведении по-настоящему интересных и ярких подробностей), и, главное, повести, очерки и воспоминания самого Василия Василевича (очень хорошим, очень крепким писателем он оказался, как же жаль, что так мало). И после этого говорить о Верещагине становится совсем трудно, потому что количество поразительных решений, событий, поворотов настолько велико, что нельзя выбрать, никак нельзя, они… равнозначны, что ли.

Хоть то, как он стал первым новичком в парижской школе, которого собратья-художники не посмели подвергнуть жестоким и унизительным испытаниям (этакой, другого сравнения не нахожу, «прописке»), потому что он был готов стрелять в них из пистолета, с которым не расставался, хоть то, как единственный раз в жизни ударил солдата, потому что тот при нем поглумился над трупом врага, хоть то, как один из всех под градом пуль отвязал знамя противника, как под пулями же и под взрывами успевал делать эскизы, к восхищенному ужасу тех, кто это видел,… и как с него то шапку сбивало пулей, то всю одежду заливало кровью убитых товарищей, то ранило, и сколько раз вообще он ходил под смертью, в самых разных обстоятельствах, и как уничтожил три, возможно, лучших своих картины… нет, надо остановиться, опять не надо было даже начинать.

Был такой момент... Это недостойное любопытство, да. Самому Верещагину наверняка глубоко отвратительное. Я знала, что: долгое время Василий Васильевич был женат на немке Элизабет Марии Фишер, которой было всего 15, когда они познакомились в Мюнхене (а ему-то почти 30), которая поехала за ним в Россию и там стала Елизаветой Кондратьевной, и он с ней обвенчался только спустя 12 лет, потому что не жаловал церковных обрядов, и потом они вместе путешествовали по Индии и Тибету, и у них родилась, а потом умерла дочь Клавдия. А потом как-то так очень скупо везде говорится, что с Елизаветой Кондратьевной Верещагин развелся, назначив ей пожизненное содержание, и женился на Лидии Васильевне Андреевской. Которая к тому времени уже родила ему дочь Лидию. Имя еще какое-то заколдованное: эта первая дочь Лидия умерла шестилетней, а через два года родилась девочка, которую тоже назвали Лидией (единственная продолжательница рода, хотя были еще Анна и Василий). Я это прочла на большом стенде, а потом в отделе выставки, где документы, письма и фотографии, увидела сплошную Лидию Васильевну… и только совсем чуточку Елизаветы Кондратьевны: пара писем, где она пишет на старательном ужасном русском, которого, бедная, так и не смогла нормально выучить. И вот она пишет выздоравливающему в госпитале после ранения мужу, что узнала от Стасова, что он собирается опять возвращаться на войну, и ей плохо до невозможности, очень страшно, и его смерти она не переживет, и лучше пусть бы он ее убил, а то совсем нет сил. И ответ мужа, такой спокойный очень, типа, да ладно, чего тут беспокоиться, все нормально будет. Я это прочла и почему-то страшно жалко стало Елизавету Кондратьевну, плюс там дальше этот роман с Лидией Васильевной, и развод, и вообще…

А это как-то совсем не ложилось в уже составленное впечатление о Василии Васильевиче как практически идеальном… ну ладно, пусть просто «настоящем мужчине». И я решила разобраться, что же там было-то. Заранее не без досады решив, что, видимо, наскучила бедная «старая жена», а тут – молодая, опять же, 23 года, а ему-то – 47, и всё заново, а он, как ни крути, ценитель резких перемен и острых переживаний, и что ж, придется с этим примириться, и вообще, какое мне дело, и даже на серебре бывает патина, в общем, всякое такое. Я же, понимаете, успела в Василия Васильевича влюбиться в совершенно романтическом смысле, как в нескольких героев Переса-Реверте влюблена.

И я нашла. И мне так грустно-грустно стало. Всё в порядке, никакой патины, он – настоящий мужчина, просто жизнь такая. Дурацкая. «Обыкновенная история». Всё, как всегда, как у нас тут вокруг тоже… Вот вам несколько писем.

Вот это – хорошее время. Когда еще все хорошо, и его еще не бесит ее плохой русский, и вообще она ему дорога и желанна, а он – ей, и это чувствуется отчетливо. Он пишет ей после ранения на «Шипке» в 1877 году: «8/20 августа.Что тебе сказать, дорогая Лиля, кроме того что я еще был неспокоен. Как бы я хотел приехать к тебе, хоть на один день, хоть на одну ночь, чтобы лечь к тебе в постель и ... это крепче поцеловать тебя! Теперь нельзя покамест, но уж приеду же я к тебе и тогда поговорим как следует о политике и обо всем. Покамест надобно еще поправиться, рана все еще не закрыта, потом накупить разного платья, солдат <нрзб.> оружия, болгар и пр. Погода здесь очень хорошая теперь уже не жарко».

Это она ему отвечает, я так и вижу, как она, бедная, старательно подбирает неподатливые русские слова, и ничего не выходит, и невозможно на чужом этом языке выразить в полной мере, как у нее сердце рвется, а все равно получилось, именно за счет бесхитростной этой безграмотности: «Василий мой голубчик мужина, извенни мне что я тебе открыла май сердцу в вчерашном письме. Я не магла другой сделать. Я плакала вчера целый день и палавино ночи теперь мне легче, причина моего горе есть, что ты как не совсем здаровый пойдешь где битва. Паюсь что твоя рана себе опять открывает как случилась твоему товарищу Скрыдлову. Вася смотри за я тобой, что бы ты не опять заболел Слешай твоя маленькая Лилуша Катороя Ходела вчера просто идти в воду если мать мне не удержала бы. Вася ты знаешь сам что когда ты был еще очень болен ты мне писал, когда поправляешься

Тогда приедет ко мне и вот ты мне теперь еще послал денги и снова Пойдешь где битва и еще хочешь там астаться до война кончиться И теперь мне это был печальне и читать патому что ждала тебе уже каждый деньм так страшна. Вася, теперь опять только паюсь целый время что ты опять забалеешь не имею бальже одна пакойная минута Ли придет это минута что мы нас увидим? Пошли мне ящики, вот есть вещь которая мне больже успокоивать может, потому что они все таки от тебе мой Вася. Пошли мне также твои зимний чулки, что я их могу подвязивать. Вася мая белье я вшивала май букви. Прощай Васили на скорую свиданье! Выть мой умный Васили перегися твоя здоровье. Твоя Лиля. Пиши много, чаще.»

А вот 1889 год. И всё ужасно. И понятно, почему, хотя никто, нигде и никогда толком не прояснял подробностей этой истории. Да оно и не надо. Просто одинокая и слабая женщина, которая – по соблазну ли, по глупости ли, по одиночеству ли, не все ли равно, - совершила ошибку, а эта ошибка оказалось роковой, и бомба тикала, пока однажды не взорвалась…

«Мюнхен. 24 октября /5 ноября.Милый мой Васили хороший мой друг.Неужели ты не пожалеешь меня болше, Я тоже очень нездорова. Семь лет жил ты со мною после твоего прощения и был ты доволен мною как жена и как хозяйка. При прощание, когда ты уезжал в Америку ты назвал меня твою хорошую жену и даже писем имели заглавие «милая хорошая моя Лиля». Несмотря что ты сам в предыдущих твоих писем предлагал мне разойтись нам мирно без скандалов на что я тебя искренно и сердечно благодарила за твое честное предложение то теперь все таки меня топтать в грязь несмотря что не имеешь на то причину. Хорошо Васили будет что будет печень моя селезенка и сердце в ужасном положении не стоит более много хлопотать, зачем! Прощай безценный мой Васили целую и обнимаю тебе крепко.Твоя Лиля. Желаю тебе всего счастливого хорошего поправления твоего здоровья ко дню твоего рождения. Если кто-нибудь поклеветал бы на меня в Maisous-Laffite* [Мезон-Лаффит] так как меня посещал G** то вызову как свидетели С<нрзб.> Е<нрзб.> и <нрзб.> и буду защищаться так <нрзб.> в обиду не сдамся.»

А вот он ей отвечает: «Кажется, мы толчем воду: доверие мое к тому, что ты можешь не поддаваться соблазну, утратилось и не воротится; держать тебя взаперти в деревне я не могу и не хочу, а следить, присматривать за тобой мне просто противно – ввиду этого жить с тобою вместе я не буду больше никогда. Я предложил тебе развестись для того, чтобы предоставить тебе свободу располагать собою, как ты хочешь, но ты увидела в этом намерение «втоптать тебя в грязь», что я и в уме не имел. Конечно, тебе пришлось исполнить некоторые неприятные формальности, но зато ты могла бы быть вполне свободною и при этом пользоваться по смерть моей помощью. Впрочем, и теперь я буду посылать тебе денег ежегодно, по мере возможности, а относительно свободы твоей предлагаю пользоваться ею, лишь не нанося позора имени моему, которое ты носишь. Так как это и твое намерение, то тем лучше. Позволь мне сказать тебе, что я не хочу продолжать эти пререкательства и предваряю тебя, что если ты имеешь намерение заставить изменить мое решение, то ты не успеешь в этом... Решение мое покончить со всеми дрязгами и ссорами нашего совместного житья бесповоротно, и мы более не сойдемся. От тебя зависит – быть нам в добрых или дурных отношениях письменно.Будь здорова. В.В.Если ты думаешь писать еще, то, пожалуйста, не рекомендую письма – это беспокоит меня».

А вот он Лидии Васильевне пишет в 1891 году, уже развелся, но еще не женился: «Ты не можешь себе представить как я доволен что читаю правильно написанные русские слова и выражения. Я не виню жену мою, но она всегда говорила на мои замечания, что «с нее и этого довольно», не понимая до какой степени разрывала мне уши ее убийственная речь, писанье, даже шутки. И вот теперь я беседую с милым русским человеком, который любовь и привязанность свою выражает русским а не чухонским языком – ты не ценишь, не понимаешь этого, а я после 15-летнего мучения ценю! Только недавно снес мое письмо на почту и вот уже опять сгреб бумагу и перо и черкаю тебе и черкал бы, марал бы бумагу болтовнёю без конца!»

И дальше я стала думать о Лидии Васильевне. О том, чего ей стоило это всё. О годах этих вполне осуждаемых отношений, о том, как это было – родить вне брака от женатого человека в 1890 году, о том, каково было читать такое, например, письмо от возлюбленного: «Ты моя любовница и я твой любовник. В этих рассуждениях ничего обидного нет для нас обоих. Это значит только, что мы любим друг друга». И первая мысль моя была – что и здесь Чехов. А вторая- что нет, Антон Павлович, вот тут – нет, не по-вашему вышло, никакого вам тут «русского человека на рандеву» не обломится, это вам просто такие, как Василий Васильевич, не встречались. Потому что он не философствовал, не мирился и не смирялся, а шёл и делал, и принимал решения, и плевать хотел на общественное мнение, и у него всё получилось, он довел дело до конца, женился и любимая женщина была с ним счастлива, выкусите. Вот где-то здесь, пожалуй, что-то точно нащупал, хотя и неверно сформулировал Нестеров, обидно и несправедливо обозвавший Верещагина "американизированным".

Но он никогда не хотел воевать, вот что самое ужасное. Он художником хотел быть с детства, а отец его засунул в морской кадетский корпус. И Верещагин там со злости стал первым, лучшим учеником (и всегда и везде им оставался). И потом его даже содержания лишили родители за ослушание, за то, что все равно решил стать художником. Но война за ним гонялась, и понимание долга у него было – вот такое, а иного не могло быть, и всё, что он смог придумать, это как-то совместить войну – и искусство. И, может быть, путешествия его были в том числе попыткой найти способ диалога там, где принято отвергать и стоять «за своё». Что, если попробовать не воевать, а узнавать? – что-то такое, мне кажется, двигало им. И когда началась война с Японией, Верещагин, немолодой уже, всё видевший и постигший человек, ночь напролет писал взволнованное письмо Николаю Второму. Разбирая ситуацию, описывая, что узнал, недавно побывав в Японии, и осмеливаясь давать какие-то рекомендации – как участник и свидетель многих войн, как «переводчик» других культур… Царь, понятно, этого письма не прочел. А Верещагин (всё последнее время обдумывавший книгу о культуре Японии) с тоской понял, что не может пропустить грядущую беду. Его сын Василий, которому тогда было 11, описал, как утром в день отъезда отец посадил всех детей к себе на колени, всех поцеловал и велел хорошо себя вести, пока его не будет. Ушел. А потом «вдруг мы услышали быстрые шаги отца, который прошел через кухню и коридор, открыл дверь и остановился на пороге столовой. Мы все трое вскрикнули: „Папочка!“ — и вскочили, чтобы бежать к нему. Но он молча замахал на нас обеими руками, и мы в испуганном недоумении остановились. Отец стоял на пороге, лицо его выражало страшное волнение, а глаза, в которых блестели слезы, он быстро переводил с одного из нас на другого. Продолжалось это не более одной или двух секунд, после чего он резко повернулся и вышел. То были последние мгновения, в течение которых мы его видели. Старая кухарка покачала сокрушенно головой и громким шепотом сказала: „Вернулся! Ох, не хорошо это! Не быть добру!“» . Спасшийся командир «Петропавловска» говорил, что за несколько секунд до взрыва видел Верещагина, лихорадочно зарисовывающего бой. Лидия Васильевна долго без него не сможет - через семь лет покончит с собой.

Такие дела. Терпеть не могу это выражение, но в тексте о Верещагине именно Воннегут странным образом уместен, и как-то вполне параллелятся у меня «Бойня №5» и верещагинские «братцы» - и те, я уверена, совершенно осознанно написанные практически одинаковыми в «Тс! Пусть войдут!», и те, ощерившиеся штыками в «Нападают врасплох», и почерневшие их отрубленные головы на пиках под палящим солнцем в «Торжествуют», и бесчисленные их тела в «Панихиде. Побежденных».

Собственно, луспекаевский Верещагин (да, да, я знаю о штабс-ротмистре Михаиле Поспелове, неважно это сейчас вообще) – он вот такой. Он – из тысячу раз виденных и написанных реальным Верещагиным «братцев», крепкий, сильный, оглоушенный и оглушенный войной, а потом миром и мiром, с безнадежно обвисшими усами, которые подкручивал когда-то залихватски, когда был там, там же, где был офицер и дворянин реальный Верещагин.

И я думаю, как представительный, статный, искала слово… не нашла, скажу просто: очень красивый в эти свои 62, которые в те времена – «мафусаилов век» (в голове звучит голос Абдуллы про «что еще надо человеку, чтобы встретить старость»), а сегодня, сейчас у меня столько друзей такого возраста, и не возраст же это совсем, и он бы успел еще столько, и хотел и планировал, и вообще…. – мне тяжко думать, как он, вот такой, поцеловал Лидию Васильевну, вторую свою любовь, такую, наконец, как ему было нужно, и троих детей своих поцеловал, и уехал. И, хотя у него совершенно другая история, другое происхождение, принципиально другая судьба, внешность другая – цепкие узкие глаза, тонкий прямой нос, раздвоенная седая длинная борода, - в момент его гибели мне всё замещает луспекаевский Верещагин, зло и спокойно перебивший кучу бандитов на баркасе и довольно цедящий сквозь зубы «сейчас поближе подойдем». Оно всё разное – а совершенно то.

Наверное, логично было бы прикрепить картину реального великого Василия Верещагина (какую?! Не апофеоз же войны, ну!). Но мне хочется - последние минуты несуществующего Верещагина. В первый комментарий положу.