Донецк в поисках позитива

Не свои

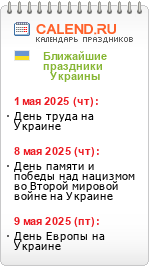

Don Coffee – кофейня рядом с площадью Ленина в Донецке. Здесь всего три столика. Один в углу, а три – напротив стойки, за которой постоянно стоит владелица заведения Аня. Пью здесь кофе каждое утро. Он вкусный, и цена на него пока не меняется. Еще полтора месяца назад на доске напротив разных видов кофе цены писались в гривнах и в рублях. Одна гривна равнялась двум рублям. Сейчас цены только в рублях: тридцать за большую чашку капучино. Эспрессо и американо – еще дешевле. А в продуктовых магазинах цены, кажется, растут с каждым днем. Местные шутят, что заходят в магазины, как в музеи – просто посмотреть. Цены достигли отметки московских. Средняя пенсия при этом – одна тысяча шестьдесят гривен. Умноженная на два, она выплачивается в рублевом эквиваленте.

Напротив, через дорогу – бывшее Министерство Угля. У железных ворот дежурят мужчины в форме, периодически пропускают и выпускают важных персон республики. Кофейня бурлит посетителями. Только что забежал мужчина в военном, почесал висок на пороге и с криком – «Блин, а пистолет-то я забыл!» — убежал. Люди берут кофе с собой и уходят. Некоторые остаются за столиками – на правах постоянных посетителей. Когда все уходят, мы с Аней болтаем. Но чаще я слушаю (или подслушиваю), о чем посетители говорят между собой.

За соседним столиком сидят молодые люди. Двое парней и девушка. Судя по одежде, дончанка. За время войны в Донецк съехалось много беженцев, в том числе из деревень. Женщины принесли с собой и свою моду. Когда бомбили и люди сидели по домам, провинциальная мода не очень бросалась в глаза. Вернее, нельзя было критически оценивать даже в мыслях детали одежды человека, который в любой момент мог разлететься на фрагменты. Сейчас, когда перемирие затянулось и, кажется, имеет все шансы дотянуть до мира, можно разрешить себе разглядывать людей и думать критически. Заметно, что дончанки стилем одежды демонстрируют (сознательно или подсознательно) свое отличие от понаехавших, а те – стараются изо всех сил переплюнуть дончанок. Окажись они в Москве, где стараются подчеркнуть неподчеркнутость, обе категории были бы безошибочно идентифицированы как нездешние.

— Алексей был, — произносит девушка. – Говорит, уезжать надо. Тут все будет плохо. Тут такая ситуация лет на семь.

— А куда ехать, он не сказал? – спрашивает парень.

— Это он себе побольше места освобождает, — смеется другой.

— Ага, я тоже подумала: Алексея не надо слушать вообще. Он всегда был паникером.

Когда они уходят, кофейня пустеет. В ней остается только мужчина, тихо сидящий в углу со своей чашечкой двойного эспрессо.

— Ты думаешь, все будет так, как они говорят? – спрашивает меня Аня. – Это у нас – лет на семь?

Аня думает, что я все знаю потому, что я – московский журналист. Но я не знаю ничего. Частыми наездами я нахожусь здесь с позапрошлого мая. За это время я повидала в Донецке немало журналистов и разного рода деятелей из Москвы. Они говорили местным, что все будет хорошо. Что Новороссия – это не придаток к огромной России, а эпицентр исторических изменений, которые в скором времени перекинутся на всю Россию. На весь мир. Но, произнеся свои речи, они уезжали в спокойную Москву. А местные оставались. Раньше под обстрелами. Сейчас с вопросом, на который никто не спешит дать ответа – «Что будет?».

— Все мажоры в прошлом году свалили, — это говорит мужчина за столиком. – А теперь думают, они могут так легко вернуться? Особенно Ринат все хитро сделал – зимой подкармливал тут всех. И теперь думает, что ему простят предательское бегство!

Он встает и рассчитывается с Аней за кофе. Конечно, он имел в виду переехавшего в Киев олигарха Рината Ахметова.

С другой стороны Минугля, там, где лестница и белые колонны, большой билборд. На нем изображен глава республики Александр Захарченко. С благообразным выражением лица он ставит свечку в церкви.

Заметно: люди возвращаются. Никогда за последние полтора года Донецк не был таким оживленным. Хорошо помню, как ходила по этой дороге зиму и весну – от Минугля к улице Артема и лишь изредка встречала прохожих. Небо грохотало. Я в одиночестве переходила большую площадь Ленина, и временами казалась себе хозяйкой этого города – раз в нем все равно не было никого, кроме меня. Иногда это ощущение бодрило. Тогда все, кто оставался в городе, были одной большой семьей. Сейчас нет больше этого чувства. В общественном транспорте постоянно происходят стычки – между теми, кто оставался на войне, и теми, кто вернулся из Киева или других городов Украины. Последние не могут понять и принять того, что остававшиеся тут пережили. Да. Это можно только испытать самому, по-другому опыт жизни в военном городе не передается. Поэтому дончане говорят, что в город вернулись – другие. Не чужие, но и уже не свои.

Маникюр о главном

Маникюр с покрытием шеллаком в донецких салонах, по-прежнему, в два раза дешевле, чем в Москве. Раньше было в три. Шеллак красного цвета на моих ногтях, нанесенный в местном салоне три недели назад перед отъездом в Москву, так ободрался, что на него начинают коситься местные девушки, искусственные ногти которых несут на себе все богатство Третьяковской Галереи.

Исследованием донецких салонов я занимаюсь уже год. Зимой нашла один с гидромассажем. В тот день снаряд разнес очередь, стоявшую за гуманитаркой. Было пасмурно, небо нависало низко, но еще ниже по нему мотались снаряды. Погибло двенадцать человек. В морге санитар толкал меня под локоть и требовал посмотреть на жертву артобстрела – молодую женщину, у которой остался маленький ребенок. Я видела много других тел, но на нее посмотреть так и не захотела. И вот, когда я загружалась в ванну, думая, что хуже уже не будет, слова сотрудницы салона целиком и полностью совпадали с моими мыслями и моим состоянием.

— Я в шоке, — говорила она. – Я в шоке.

— Я тоже, — поддакивала я. – И я тоже.

— Джигурда с Анисиной разводятся! — воскликнула она. – Она уехала от него во Францию, а он же ж бедный бегает по всему Парижу, ищет ее, рвет и мечет!

Тогда я пришла к двум выводам. Первый: гидромассаж хорошо расслабляет плечи, в которые ты постоянно и непроизвольно вжимаешь голову, боясь, что вот сейчас в тебя прилетит. Второй: донецкого человека голыми руками не возьмешь. Впрочем, был еще и третий вывод, к которому мы со SPA-специалистом пришли к концу процедуры совместно: Джигурду и Анисину надо отправить на пару дней в Донецк, чтобы тут острота жизни заставила их позабыть все свои незначительные перед лицом смерти проблемы.

Следующим утром после очередного гидромассажа я вернулась в морг и сказала санитару, что надо найти приемную семью для ребенка той женщины. Она еще лежала там в углу. Он затянулся только что начатой сигаретой, поднес ее к пепельнице, чтобы стряхнуть пепел, вдруг задавил сигарету и, подняв на меня ставшие другими глаза, сказал – «Если найдутся для него родители, я, может… я тогда курить брошу».

К сожалению, мастер по ногтям была занята. Так всегда бывает, когда приходишь без звонка.

— Маришка, с приездом! – она не подняла даже головы от чужих ногтей. – А я сегодня весь день занята. Вот никак тебя не приму! Никак!

Молча я сунула ей под нос свои ногти.

— Ах-х, — выдохнула она. Вдвоем с клиенткой они с ужасом уставились на них, как будто те были расписаны страшными картинами, иллюстрирующими Судный День. – Знаешь что… — серьезным тоном продолжила она, — приходи-ка через полтора часа.

Возвращаясь к Ане, я прохожу мимо еще одного Захарченко – на билборде он дарит цветы ветерану. Проезжая по городу и видя мелькающее то тут, то там лицо главы республики, я думаю, что те, кто развешивает по городу эти билборды, не очень высокого мнения об умственных способностях его жителей. Вот вам табличка, на которой Захарченко – воцерковленный православный (ставит свечку в церкви). Вот вам табличка, на которой Захарченко помнит подвиг дедов (дарит ветерану цветы). Вот вам табличка, на которой Захарченко – вождь народа, знающий дорогу к светлому будущему (глава в кителе и фуражке смотрит вдаль). А если дончане не увидят этих табличек, до них эти посылы в силу скудности ума не дойдут. И неважно, что продукты в магазинах непосильно дороги, пенсии – мизерны, общее настроение – подавленность перед неизвестным. Главное – вовремя приделать к главе табличку. И не то, чтобы я к нему относилась с антипатией. Но засилье его физиономии в городе считаю надругательством над своим интеллектом.

Зайдя в кофейню, застаю там местного писателя. Он стоит у стойки и пытается занять Аню разговором. Она слушает его с вежливо-скучающим лицом. На полочке над столами стоит его книга. Он гордо демонстрирует ее почти каждому постоянному посетителю и просит первым делом открыть на тридцать-какой-то странице. Там описан секс, во время которого героиня прибегает к замысловатой (по мнению писателя) уловке. Пока доверчивый посетитель читает эту страницу, писатель алчно наблюдает за его реакцией. Слава Богу, мне он пока не предлагал ее почитать.

Осколочные

Наконец, Элина заворачивает мои пальцы в фольгу. Она постоянно оглядывается на зеркало. Ей только что вкололи в лоб ботокс, и ее брови поползли вверх. В соседнем зале работает феном над клиенткой Настюха (так ее называет Элина). Временами они перекрикиваются друг с другом.

— Вот приехали убежавшие, — говорит Элина, надевая на мой мизинец последний кусочек фольги, — и слушают, что мы им рассказываем о том, как жили тут, и не верят.

— А нам уже самим не верится! – выкрикивает Настюха.

Она жила в Октябрьском. Ее дом уничтожил снаряд. По секрету, Элина рассказала, что Настюха строила этот дом десять лет. Дом восстановлению не подлежит – от него ничего не осталось. Летом Настя, накручивая мне на макушке хвост, показывала в телефоне фотографии клубники с их грядки в Октябрьском. Рассказывала, как прыгала с черешневого дерева вниз, в грядку, когда возобновлялся обстрел. «Ну как можно туда не ездить? – спрашивала тогда она. – Как можно такую ягоду не собрать?».

— У кого никто не погиб, у кого все целое, тому не верится, — тише говорит Элина. – А если как у Настюхи…

— Я ездила в Октябрьский в выходные, — перекрикивает фен та. – Поселок жужжит, стучит. Болгарки работают, люди что-то строят, заколачивают. Газ и вода уже есть!

— Рассказывали про одну. Она уехала, усадьбу огромную оставила. Приехала сейчас, ходит там, бродит. А усадьба вся сгорела. Ну, ни кусочка, ничего не осталось. И она говорит – как будто и не было ничего, как будто та усадьба приснилась ей… А слышала, что Дашка рассказывала?! – Элина повышает голос, чтобы ее услышала Настюха. – Ее так называемый отец ребенка как ранение получил, начал снова ей названивать. Он ее бросил, когда она беременной была, — понижает она голос для меня. – Он сейчас на территории Украины. В АТО ранение получил. Звонит и рассказывает – «Дашуль, представляешь, тут товарищ со мной рядом в госпитале лежит. Три осколочных в шею». Она спрашивает – «А где это он был?». «А в АТО съездил». «И долго он там был?». «Да нет, всего четыре часа». «А что это за служба такая – на четыре часа?». «Так забрали его. Он не хотел. Три часа куда-то везли. А когда выгружались из машины, он и получил три осколочных». «Да я же помню его! – говорит Дашка. – Он же худой! Как в него три осколка влетело?!». Отвечает – «Плотность огня…». Ах-ха-ха-ха-ха! – закатывается Элина.

Из другого зала с феном в одной руке и другой рукой держась за живот, приходит Настюха. Из соседнего кабинета выплывает массажистка в белом халате. «Плотность огня… Ах-ха-ха-ха…» — всхлипывают они.

— Девочки, — в маникюрной появляется клиентка с наполовину уложенной головой. – А у нас в Калининской врач из Киева вернулся. Так он сразу сказал – «Я ополченцев лечить не буду. Только мирных жителей».

— Пусть валит тогда назад, — отзывается Настюха.

— А ополченцы, что – не люди? – спрашивает Элина.

— А другой врач вернулся, — продолжает клиентка. – Честное слово, я его не поняла, — как почти все дончанки она в слове «поняла» делает ударение на второй слог. – Нормальным вроде человеком был. Я сама с ним десять лет отработала. А тут идет по коридору, а навстречу ему ополченец – мужчина в возрасте, с медалями. Он разворачивается и плюет ему под ноги. Сама видела! Ополченец к нему подходит, спрашивает – «За что?». А он ничего не объяснил, развернулся и ушел. Потом в туалете у нас на стенах стали появляться надписи фломастером – «ДНР – козлы!». Санитарки вытирают, снова появляются. Решили подкараулить. И что вы думаете?! Это – тот доктор пишет.

— Ты посмотри, гад какой! – вспыхивает Элина.

— А что этот… отец ребенка собирается к Дашке вернуться? – спрашивает Настюха.

— Да куда там! Придурок же. Мозгов-то у человека нету! Бабник! А про Гиви слышали? Как он девушку с работы вытурил? Она ему отказала.

— Правильно сделала!

— А я, вообще-то, к вам зашла что-то прочесть, — привлекает к себе внимание массажист. – Стихотворение!

— Это ты его написала? – спрашивает Элина.

— Ну, почти… «Казалось, выбрались из жопы, — начинает массажист интеллигентно и с выражением. – Казалось, это – просто сон. Но оказалось, что у жоры – другой сезон!». Аха-ха-ха-ха.

— Ах-ха-х… Олька, если тебе делать нечего, на тебе двести рублей, пойди купи мне чего-нибудь пожрать, — просит Элина.

Ольга уходит. Настюха снова заводит фен, вернувшись на место.

— А про Моторолу слыхала? – теперь Элина обращается ко мне. – Ты посмотри, а они все лезут и лезут, — она снова смотрит в зеркало на свой лоб с ботоксом. — Брови пошли в отрыв… скоро в волосы залезут… Говорят, он купил жене дорогу машину. Это возмутило жен погибших ополченцев. Говорят, они его били прямо на площади. Он потом куда-то убежал. А жену его видела? Ну, деревня! Правильно говорят: девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки никогда. А сколько понаехало сюда деревенских. Тут-то люди до войны одевались совершенно по-другому. А тут понаехали – с наращенными ногтями.

— Чем проще женщина, тем сложней дизайн ее ногтей! – кричит Настюха.

— Аха-ха-ха-ха! Короче, деревенские дорвались. Стали сюда приходить, требовать ногти нарастить, рисуночек сделать. А мы от этого еще в две тысячи пятом избавились.

— Это экономическая катастрофа! – влетает Ольга, потрясая пакетиком с двумя сардельками и одной булочкой. – Сто девяносто рублей! А вы соотнесите это с пенсией и заработной платой!

Элина некоторое время невесело смотрят на пакетик, видимо, пытаясь в уме соотнести цену его содержимого со своей зарплатой.

— Так, Маринка, — строго обращается она ко мне, — давай-ка покроем тебе ногти на ногах красным шеллаком для привлечения сексуальной энергии.

Павшие

Сегодня Аню в кофейне заменяет ее сестра Марина. Наспех глотая капучино, делаю запись в Фейсбуке: Гиви – бабник, Моторолу побили жены ополченцев, какой-то врач пишет на стенах Калининской больницы – «ДНР – козлы». В качестве иллюстрации цепляю к посту фото своего зеленого маникюра. Обозначаю место действия – салон красоты. Делаю приписку: все это – слухи и сплетни.

В кофейне показывается сильно пожилая женщина с потертой авоськой. Ищет глазами Аню.

— Газету возьмете? – робко спрашивает она.

— Возьмем-возьмем! – быстро отзывается Марина.

— Тогда три гривны или шесть рублей.

Купленную газету Марина кладет на стопку таких же, которая высится на столике в углу. Она называется «Алексеевский Посредник». Там на первой же странице – афиша театральных показов, поиск рабочих для восстановления домов и предложения познакомиться. «Холостой мужчина бывший офицер ищет…», «Порядочный и заботливый мужчина ищет…», «Симпатичная дончанка ищет…». Марина говорит, что газету никто не читает, но бабушка не попрошайничает, а старается честно заработать на хлеб. Цена одной буханки хлеба в магазине – двенадцать рублей. Если она продаст две газеты, то сможет его купить. Оставляю Марине деньги, она обещает передать их пожилой женщине, когда та зайдет снова.

У выхода из кафе стоит высокая машина, перед которой украшен маскировочными защитного цвета ленточками. Ее тупая потертая боевыми ветрами морда как будто говорит: машина видела виды. Оборачиваюсь. За столиком аккуратно цедит маленькими глотками эспрессо ее владелец в военном. Он демонстративно не смотрит в сторону своей машины. Но, кажется, наслаждается не только кофе, но и произведенным ею эффектом.

Уезжаю под Шахтерск. Там сегодня поминки. В конце сентября на полигоне «Торез», где проходили соревнования по танковому биатлону сгорела девочка девяти лет Ксения Ивахно. Она вместе с двоюродным братом залезла внутрь боевой машины. Там начался пожар. Местная пресса написала, что это теракт.

Длинные столы в большой комнате скромного дома накрыты для поминок. К еде пока никто не прикасался. Рядом с отцом погибшей девочки – командир батальона «Восток», в котором тот служит, Александр Ходаковский.

— Во дворе она была такая заводила, — говорит отец. – А в этом году я привез им пять тонн песка, выгрузил. Она оббежала всех друзей, играть позвала, она радая-радая была – «Восток» песок привез! И полный двор детворы. Ты не знаешь, Андрей, куда мама убрала ее последнюю записку? – обращается к старшему сыну. – Я вышел в коридоре покурить, и что-то меня дернуло в кармашек детской коляски залезть. Думал, может, Ксюшину игрушку найду. А там записка… А еще у нас с ней такая история была. Мама по субботам работала, и я тоже работал в милиции у себя. Мне надо было поехать туда, а она говорит – «Я с тобой». Я говорю – «Ну поехали». Взял альбом, фломастеры. Она говорит – «Я вперед сяду». Я говорю – «Нет, доця, давай назад». Восемь утра. Едем по Моспино. А там такой переезд есть у нас. Со знаком стоп. Я на «Стоп» остановился, и еду дальше. А там угол такой и заросло все кустами. И мы только на пути заезжаем передними колесами, тень какая-то с правой стороны. И как бахнет. Влетают в салон две шпалы, и нас начинает тащить. Ксении было лет пять. Останавливаюсь, смотрю на нее – она сзади сидит, глазища вот такие. Но целенькая родненькая, вообще нигде ничего. Я ее схватил, она молчала. А это рабочие меняли шпалы и под дрезину не подставили каблук. Она как шуганула под уклон и перла километра полтора, набирая скорость. И в нас. У машины – бочины нет, счесана. Ксюша как машину увидела, заплакала – «Кто это нам машину такую некрасивую сделал?». Я говорю – «Доця, ничего…». Или еще, — продолжает он, почти не замечая прибывающих в комнату все новых людей, — она в первый класс шла, я директора попросил – «Можно она первый звонок даст?». Она так гордилась, а мы были какие счастливые – купили банты красивые. И она – такая раденькая-раденькая. В детсаду она сильно просила купить ей чемоданчик косметики. Мы на новый год ей подарили. Говорим – «Ты экономь». Она же, конечно, не выдержала. Побежала с подружкой в туалет, и там они «квасились, квасились»… «А почему Алену с собой не взяли?». «А у нее лицо большое!». Квасились, квасились…

— Сынок, — окликает его мать с черной повязкой на голове. Показывает глазами на столы и на собравшихся.

— Да… — встает он, держа в руке рюмку водки. – Давайте помянем, пожалуйста, Ксюшеньку нашу… Она еще на фигурное катание очень хотела пойти, — он садится. – Не было возможности у нас. Мы не могли себе позволить оплачивать. Так и не пошла… Она ветврачом хотела быть. А у нас нету куда поступать. В Ростовской области есть. У нее шиншиллы были. Забрала она одну шиншиллку с собой. Приехали после похорон, а беленькая шиншиллка ее любимая как-то нахохлилась, пару дней посидела так и умерла. А с джунгариками у нас случай был. Пошли они с мамой в зоомагазин за кормом для рыбок. А там клетки стоят с попугаями, морскими свинками. Ей джунгарики понравились. «Мама купи!». «Нет, папа не разрешит». «Мама купи». «Я поговорю с папой, он сам тебе купит». Купили корм, охранника прошли, идут по улице к маршрутке, а она спрашивает – «Мам, а они меня не укусят?». «Кто?». Она так клетку раз – джунгарики. Жена обалдела, сейчас охранник прибежит, милиция. Назад идти – стыдно. Так и уехали они с этими джунгариками.

— А если что, кум бы отмазал, — говорит женщина из гостей. – Он в милиции работает.

Кум кивает над тарелкой круглой головой.

— Потом их развелось – джунгариков этих… — продолжает отец. — Еще бульдожка у нас был. Фиделем назвали. Война началась, он взял и умер.

— Сынок, — снова зовет мать.

— Да, — встает он. – Давайте помянем Ксюшеньку, пусть ее душа упокоится в Царстве Небесном. Пусть Господь позаботится о ней.

Звон рюмок. Тарелок.

— А она не могла обижаться, — продолжает отец. Говорит он о дочери уже минут сорок. – Поругаешь ее, она пойдет в комнату, поплачет, а я зайду – «Ксюша…». Она на шею мне как прыгнет! Из дежурки из окна, бывало, посмотрю – малая бегит-бегит, термозок мне несет. «А уроки?». «Вечером сделаю!». Бывало такое – она уроки делает, я лягу, телевизор включу, она прибегает, под бок ложится. Так «Левиафана» мы с ней смотрели. Она в конце говорит – «Папа, а почему они вместе торгового центра храм построили?». «А потому, что нету, доця, на этом свете справедливости»… Давайте помянем Ксюшеньку нашу.

Участвуя в поминальной традиции, вернее, являясь ее молчаливым слушателем, впервые понимаю суть ее и предназначение. Кажется, отец вместе со словами льющимися из него вот уже час, выпускает из себя энергию, образованную болью и ощущением непоправимости. Слова эти лепят умершую, и она невидимая словно встает рядом с ним. Принося, конечно, временное облегчение.

Накануне войны на Украине я писала репортаж из Волгограда, где только что произошла серия терактов. Боялась подходить к родственникам погибших. Но они сами искали меня, чтобы поговорить. Им казалось, что пока они говорят, погибший с ними. Самое страшное начинало твориться с людьми, когда не оставалось больше никого, с кем они могли бы поговорить об умершем. Тогда его отсутствие ощущалось резче.

По дороге назад в Донецк проезжаем под билбордами, размещенными над трассой и над газонами. Смеющиеся лица бойцов батальона «Восток». Прижизненные фото погибших. Один в вязанной шапке играет на гитаре. Другой – заложив руки в карманы, смотрит вдаль. «Наши павшие – как часовые… Бессмертный Полк» — такие слова написаны под каждым фото.

День. Город бурлит. Где-то солнце ласково выбивает искру из золотого купола церкви. Где-то, несмотря на первые холода, еще пьют на верандах кофе. Магазин для детей впускает и выпускает покупателей. Под павшими проезжают машины. Проходят пешеходы. Говорят, им – этим билбордам – дончане начинают отдавать честь. Так же многие горожане поступают, когда мимо проезжают машины с ополченцами – живыми.

Слухи новости

Возвращаясь в Донецк, захожу в Фейсбук. Ого! Мой пост про посещение салона красоты перепечатал с десяток украинских СМИ. Они пишут о том, что Гиви оказался бабником, что жители Донецка считают ДНР козлами, а Моторолу избили. Эта информация подается ими, как неоспоримый факт. Журналисты пишут об этом так, словно они сами присутствовали при описываемых событиях. В качестве доказательства приводится скриншот моего поста и фотография… моих зеленых ногтей, которую я выкладывала в Фейсбуке. Ну и ну. Надо было красить в красный!

Накинув на плечи плед, я сижу на террасе небольшого ресторана в центре города. Тут курят кальяны. В донецких кофейнях и ресторанах вообще можно курить. Я подзываю официанта и требую сажать курящих на другую половину. Но, кажется, сюда приходят именно за тем, чтобы поглотать из трубок дым. Когда дымящееся приспособление появляется практически на каждом столе, я, понимая, что бороться с дымом бесполезно, требую книгу Жалоб и Предложений. Оставляю там длинную запись. Включая замечание о том, что когда из меню удалили цены в гривнах, то изменили и цены в рублях, помножив их не на два, а на три. Почему же пенсии и зарплаты множатся на два, а ваши цены – на три? «Возмутительно! Хамство!» — приписываю в конце.

— Вы, наверное, из Москвы? – спрашивает администратор меня.

— Да, я из Москвы. И больше в ваш ресторан не приду!

Да-да, дорогие дончане. Вам еще только предстоит познакомиться поближе с характером москвича. Мы склочные и сутяжные, когда дело касается ущемления наших прав и интересов. Но разве вы не сами нас звали?

За соседним столиком быстро накуриваются и напиваются два парня и две девушки.

— Если я буду пьяной, я буду плакать! – капризно кричит одна.

— Она курила и плакала, — томно поддерживает подругу другая.

Мужчины делают затяжки из трубок, запрокинув к матерчатому потолку шатра острые кадыки. А за шатром, в котором мы сидим, уже стемнело, близится комендантский час. Улицы пусты. Наверное, из-за привычки появившейся во время войны – прятаться по домам до темноты.

— Накурилась, Арин?! Накурилась?! – кричит один из парней, отнимая у топающей под столом шпильками девушки трубку кальяна.

— Отдай! Отдай! – сопротивляется та.

По шатру вдруг разливаются звуки живой песни. Поет мужчина:

— Он не знает умных слов — он считает вас за козлов, даже в морге он будет играть – на восторги ему плевать. Но зато мой друг лучше всех играет блюз. Круче всех вокруг он один играет блюз. Ночь – на выдох, день – на вдох. Кто не выжил, тот и сдох.

Голоса говорящих становятся громче, чтобы перекричать поющего. В электрическом свете его плотная фигура теряет черты. Поет он, отвернувшись к городу. Очень разному городу.

Громыхая и сотрясая улицу, проходят трамваи. Кто-то обронил большое красное яблоко. Оно лежит у входа в переход. Холодный Ленин смотрит в сторону Минугля. В переходах пусто. Но еще нет десяти. «Нужен позитив» — думаю я, по дороге домой.

«Нужен позитив» — отправляю сообщение главному редактору «РР». «Это могло бы стать тезисом» — отвечает он. А через некоторое время добавляет – «Я серьезно».

Моторола

Утро. Уже несколько десятков украинских средств массовой информации перепечатали мой статус про Моторолу. С каждым часом он, свободно интерпретируясь правдивыми, а главное независимыми журналистами, изменяется все больше. Например, к утру новость, почерпнутая из салона красоты звучит так – «Жены погибших террористов избили Моторолу». К обеду «избитый Моторола» превратится в «жену Моторолы». То есть «жены погибших террористов» били жену Моторолы. Заголовки подаются курсивом. Похоже, эти журналисты считают своих читателей клинически неразвитыми. Откуда столько наглости воображать, будто читатель поверит в эту информацию, когда в качестве доказательства приводится только скин-шот моего поста, который свидетельствует черны по белому – то слухи и сплетни?!

Захожу в кофейню к Ане. Она хохочет над телефоном. На экране – сетевой блогер Шарий рассказывает… про мой поход в салон красоты и избитого Моторолу. Заглядываю на всякий случай в салон. Сотрудницы тоже послушали Шария и теперь смотрят на меня с ужасом и молчат как рыбы об лед. Все, этот салон – больше не источник получения информации для меня.

К вечеру меня постигает простая мысль: Читатели читают только заголовки. И эти заголовки впечатываются в мозг намертво, а информация по открытой ссылке уже этого впечатления от заголовка, поданного курсивом, не перешибает.

Делюсь этим наблюдением с подписчиками в Фейсбуке, в качестве иронического заключения приписав – «Пойду что ли, почитаю Геббельса». «Марина, — тут же предупреждают бдительные читатели, — будьте осторожны! Завтра украинские газеты могут выйти с заголовками – «Журналист РР – почитательница Геббельса!».

— Но ты понимаешь, что главное во всем этом? – пишет мне друг. – Они весь год читали твои записи. О том, как сын стирал с забора кровь убитого снарядом отца. О том, как людям отрывало ноги. О том, как город бомбился. Они читали тебя весь год, и перепечатали только это.

А вот и Моторола. Живый и невредимый. Идет в сопровождении жены, коляски и нескольких бойцов с автоматами, которые занимают диспозиции по бокам, сзади и спереди. Под мышкой его жены красуется маленький пистолет. Я вспоминаю слова Элины, которая, демонстрируя только что купленную лакированную сумку, говорила: сумочка у женщины должна быть сексуальной.

Процессия уходит вглубь площади. Прохожие провожают их взглядами. Временным героям можно позволить маленькие причуды. Когда все изменится, им будет о чем вспомнить. Или будет что вспомнить о них.

Нужен позитив.

Сирота Ника

В церкви крестят двухмесячную сироту Нику. Во двор на старом велосипеде заруливает дед.

— Зачем он приехал? – спрашивает вслух попадья. – Я же сказала ему – «Через час!». Я же вам сказала! – теперь она обращается к нему, а он уже неуверенно слезает с велосипеда. – Через час!

— Можно я тут на скамейке подожду? – скромно спрашивает дед.

— Ну ждите! – отвечает та, но заметив мой взгляд, смягчается. – А чего вы хотели?

— Внук на мне, — отвечает дед. – Два месяца ему. Манки хотел попросить.

Дед ведет себя агрессивно, когда я протягиваю несколько тысячных бумажек. Он вскакивает на велосипед и выкрикивая – «У! Уберите! Не возьму! Никогда не возьму!» — уезжает. Скоро возвращается. Кланяется. Берет деньги. Берет манку. Плачет.

Очень нужен позитив.

Из церкви выносят только что окрещенную сироту Нику в веселом чепчике.

Вечером я встречаю в баре писателя Сергея Шаргунова. Он поет в караоке старые песни о главном и настроен более чем позитивно.

Марина Ахмедова для Русского Репортёра